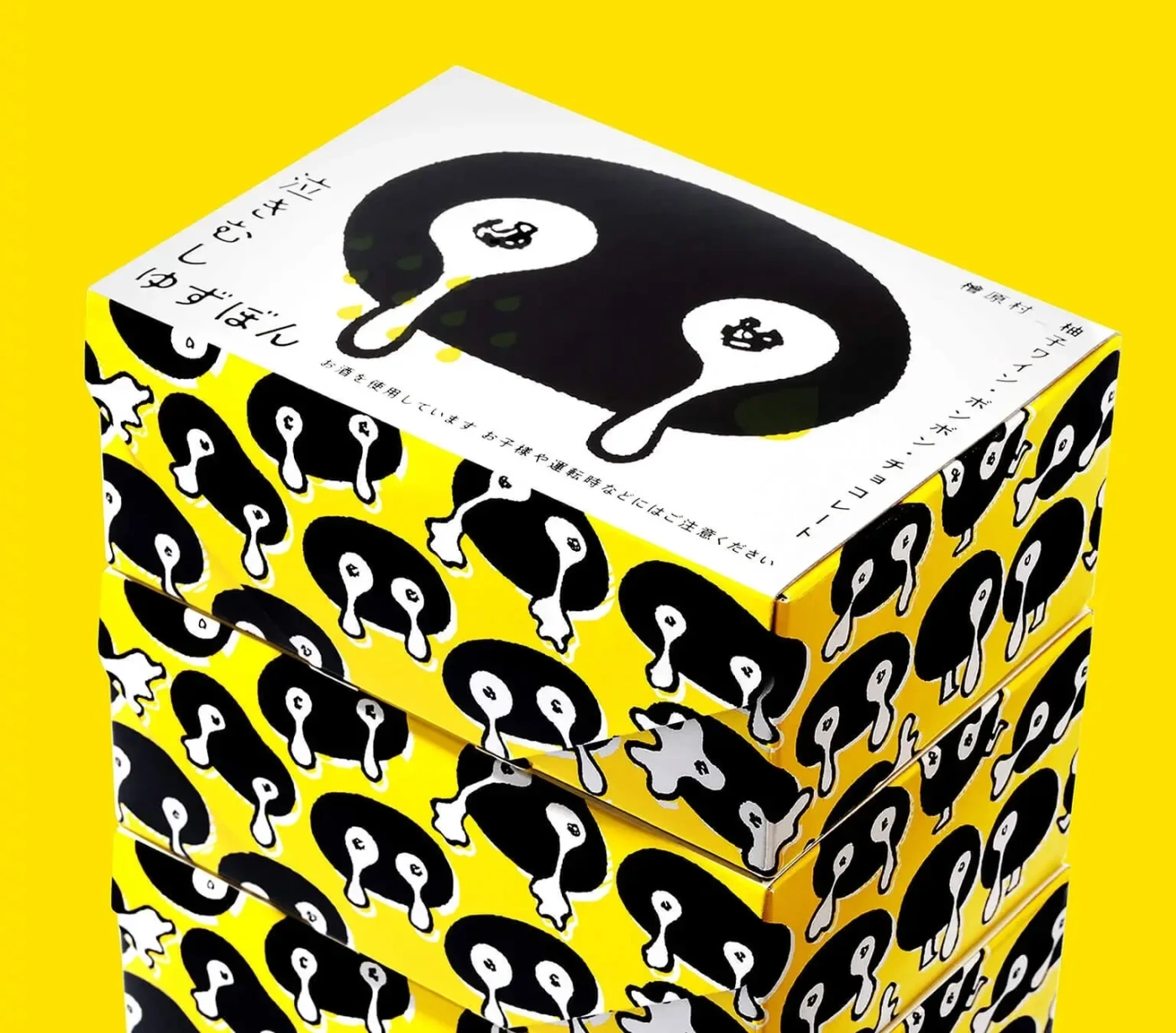

泣きむしゆずぼん 制作秘話

Cry Baby Yuzubon Brand Story

2021

檜原村は東京都の多摩地域西部に位置し、西多摩郡に属する風光明媚な村である。島しょ部を除いた本州内の東京都における唯一の村であり、面積は奥多摩町、八王子市に次いで東京都の市区町村で3番目の広さを持つ。また縄文時代早期の石器や土器が出土され、東京都で一番高い標高で遺跡が発見されたのもこの地である。都心から2時間足らずで着く事ができる大自然に囲まれた山里では、緑が多く空気が澄みわたり、耳をすませば小鳥のさえずりや小川のせせらぎが心を癒す。東京都民の身近なオアシスがそこにある。本プロジェクトは大学の生徒と共に、「この地の特産物で商品開発を行う」というゼミのプロジェクトに参加をしたストーリーだ。開発当時を振り返り、ディレクターの大石と当時学生であった藤井さん、菅谷さん、木村さんにお話をお伺いした。

このプロジェクトに参加をしたきっかけを教えてください。

大石:

このプロジェクトは、中央大学商学部の渡辺教授からお電話を頂いた事から始まりました。渡辺教授と知り合ったのは、さかのぼること2016年。檜原村の間伐材問題をテーマに、地域の人と学生を繋いで解決の方法を、商業も含めた形で検討するゼミがあり、そこにご協力頂きたいと、知り合いのコピーライターを介してお声がけを頂いた事から始まります。(リコロ・プロジェクト)

それから時を経て、今度も檜原村が抱える別の問題を解決するためのゼミのプロジェクトに参加をして欲しいとお声がけがあり、喜んで開発メンバーに加わりました。

なぜ大学のゼミのプロジェクトに参加しようと考えたのですか?

大石:

お声がけを頂いた時はまさにコロナ禍の只中でした。人と人とが直接会う機会が無くなった時期です。

新たな出会いも極端に少なくなった時でもありますし、普段の仕事とは全く違ったベクトルでデザインを考えられる良い機会でもありました。また弊社内のスタッフも新卒者が多く、直接やり取りを進める学生さんたちと年齢が近いので良い関係が築けるのではないかと考えたのもその一因です。

当時学生であった藤井さん、菅谷さん、木村さんの御三方にお伺いします。

本プロジェクトの商品開発を行うことになった経緯をお聞かせください。

また、授業の一環としてスタートしたかと思うのですが、どのような事を問題と捉え、何を解決しようと進められたプロジェクトでしたか?

藤井:

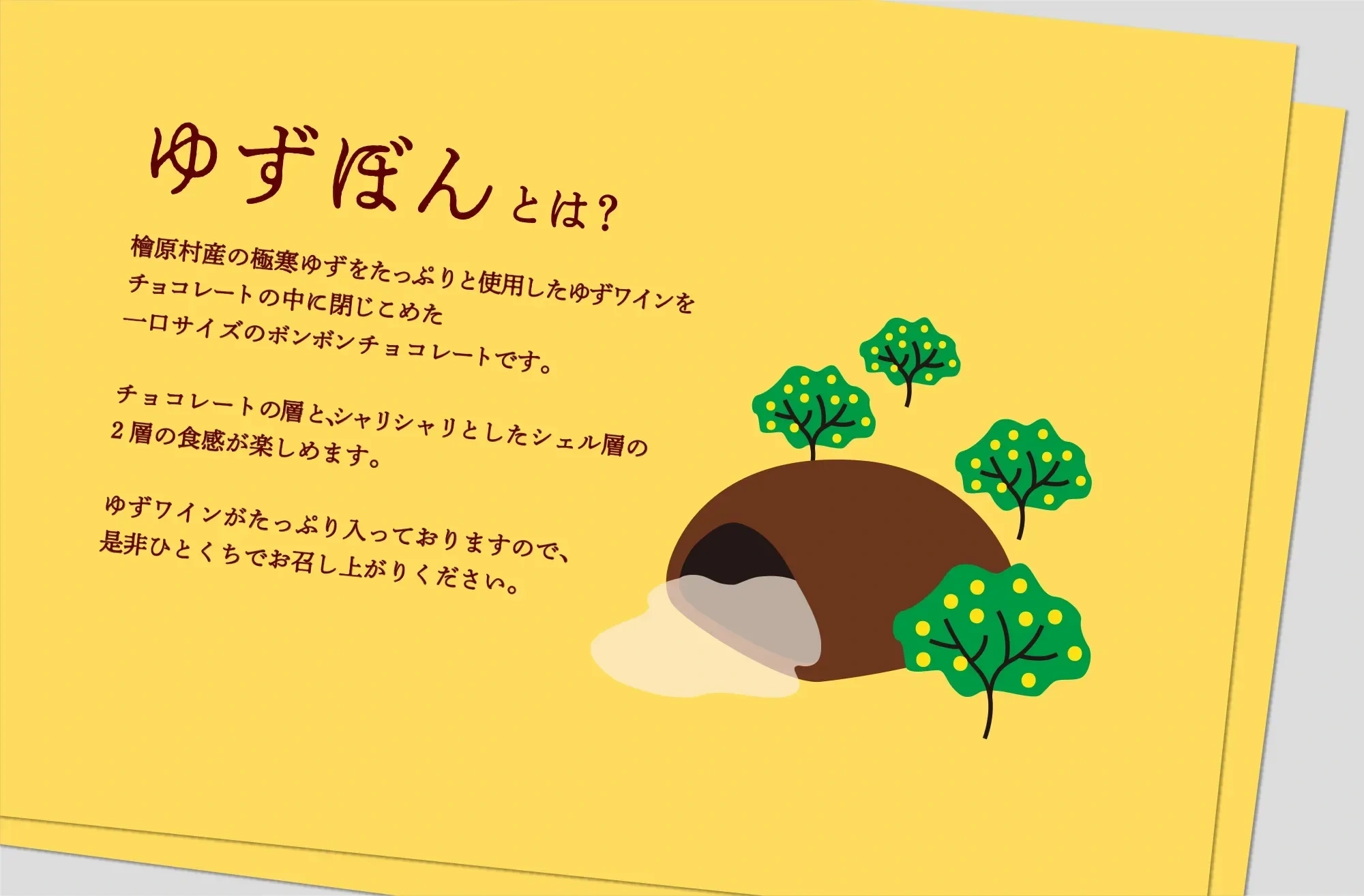

実際に檜原村を訪れた際に、自然が豊かでご飯も美味しく、魅力的な村だと感じた一方で、お土産が少なく、お土産屋さん自体にも寂しさを感じました。檜原村は登山やサイクリングを目的とした方々や自然を目的に訪れるご家族連れなど、村にたくさんの方々が訪れる一方で、お土産品が少なく、お土産を購入される方も少ない事に課題を感じました。

お土産は村にお金が落ちるようになるだけでなく、家に帰って思い出に浸りながらお土産を開けたり友達にプレゼントしたりする事で、その村のファンを増やす事に繋がるものだと思います。またコロナ禍であったということもあり、ECサイトで販売できる製品を作る事が、檜原村の魅力発信にも繋がると考え、私たちは檜原村でお土産を作る事を目指しました。

商品開発に際して、さまざまな業者の方とのやりとりが発生したかと思うのですが、その際に思い出に残ったエピソードやご苦労された事などがあればお聞かせください。

藤井:

商品開発にあたって、さまざまな会社様とお付き合いした中でも、商品製造をお願いしたハンター製菓様と、デザインをお願いしたアイプラスデザイン様から頂いた学びは、今の生活にも生きていると感じています。ハンター製菓様には社長自ら熱いご指導を頂き、私たちのアイディアを商品化できるところまでご支援頂きました。特に「商品はお客様に届いて口の中に入る瞬間までのストーリーをイメージしなさい」という言葉は印象に残っています。私たちは商学部生として授業でさまざまな理論を学ぶ中で、商品開発の際に理屈が先行していました。それは間違っていなかったとは思いますが、お客様の心に届く商品を作るうえでは、理屈に頼って商品開発を行うのは正解ではないと実感しました。そこで学んだことは現在の仕事においても、お客様やパートナー企業様と関わるうえで、私の一つの大きな軸になっています。

またアイプラスデザイン様からは「デザインを作る上ではその村の人々の想いだけでなく、その村の歴史までを理解した上でデザインを定義しないといけない」とのお言葉を頂きました。デザインはマーケティングのための一つの手段でしかないと思っていた私たちにとって、アイプラスデザイン様から頂いた言葉は衝撃的でした。おそらくその言葉がなければ、表層のデザインのみで終わってしまい中身の薄い商品になっていたように感じます。その言葉を受けて、村に訪れて村の方々のお話を伺ったり、村の歴史を調べたり、一人の檜原村の人間であるかのように、村の想いを明確にしていきました。 檜原村における商品開発を通して、面倒に思う部分もありましたが、遠回りしながらでも、泥臭い行動を積み上げる大切さを学ぶ事ができました。

大石:

私の言葉でご苦労をされたようで、申し訳なかったです。(笑)

ただデザインは上っ面の知識で、何となくそれ風なものも簡単に作れるんですが、そうすると、なかなか時間の風雪に耐えられなくって、あっという間に消え去ってしまうものになっちゃうんですよね。なので、なるべくそうならないように、しっかりした基礎と四隅に太い柱をそえるように、モノを作っていけたらといつも考えるんです。しっかりしたベースを作っても良からぬ理由で立っていられなくなることもあるんですが、でも「基礎はしっかり!」と言っていつもデザインしてます。

アイプラスデザインにパッケージを発注する際に注意した点などがあればお聞かせください。

藤井:

さきほどお話をした内容にも重なるのですが、商品を通して何を訴えたいのか、どんな層に刺さるデザインを作りたいのかを自分達の中で明確にする事を大切にしました。アイプラスデザイン様からのお言葉を受けて、現地を訪問して檜原村の皆様の想いを伺ったり、チームの中での議論を何度も行いました。アイプラスデザイン様には商品開発のサポートやデザインの面でお力添え頂きましたが、責任を持って商品開発に取り組むのは私たちです。私たちの中でどう言ったものが作りたくて、商品をもってどういった村にしていきたいか、アイプラスデザイン様に委託できるよう、ちゃんと言語化できるよう準備することを心がけました。

さて、それでは実際のデザイン制作についてお伺いしたいのですが、デザインを制作するにあたり、どのようなことを念頭におかれましたか。

また、どのような形で制作を進められましたか。

大石:

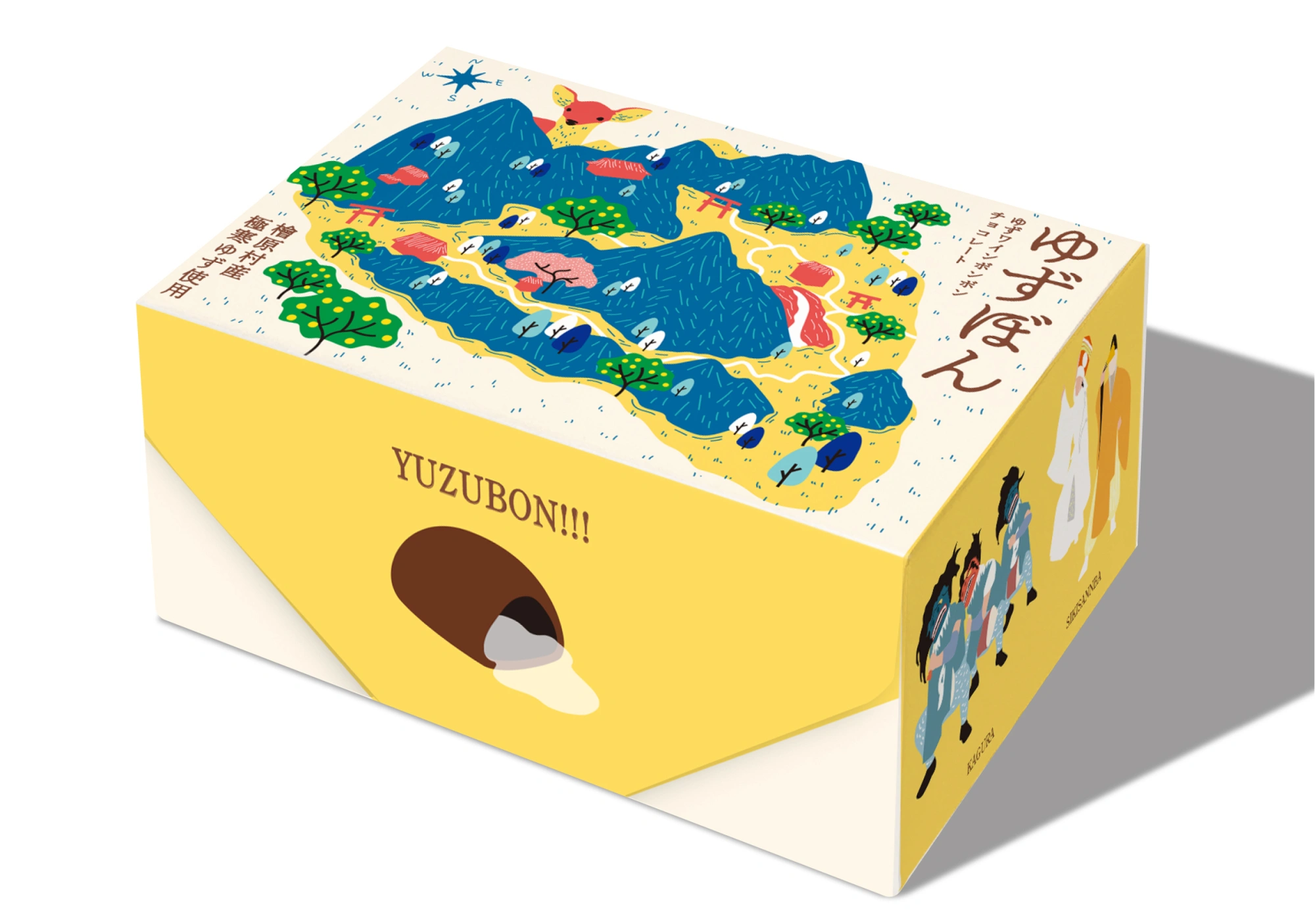

生息する動物や、土地自体、根付いた祭りの文化など檜原村の特徴を探り、「村の代表的なお土産に育てよう」という意気込みでデザイン案を作っていきました。制作につきましては、インタビューの冒頭でもお伝えしたように、弊社のスタッフはみなとても若く、デザインのご依頼を頂いていた学生の方々にとても近い年齢でしたので、同世代の感覚でデザインをご提案していくのがいいのではないかと考えました。

デザイン検討のステップは、弊社が通常行っているように、ご依頼の内容を私からスタッフ全員に伝えるところから始まり、試食サンプルもいただいたので、みんなで試食して、商品を体感し、形状や印刷の条件などが決まった後にデザインの検討へと入りました。デザインは私と各スタッフ、一人一案を用意すること事にしましたので、誰の案が採用になるかも楽しみのひとつとなりました。

社内でのデザイン検討会は、オンラインも含め毎日行われ、自分以外の人の案がどのようなものであり、どんな進行具合なのかも分かる形で進められます。デザインの発想は自由ですが、商品のコンセプトや計画がある以上、「何でもよい」わけではありません。「その設定や求めに嵌るものであるか」は、ディレクターである私が判断をし、ターゲットに届く最善の形を個々のデザイナーと共に議論しながら作りこんでいきます。

採用された案はどのようにして生まれましたか?

大石:

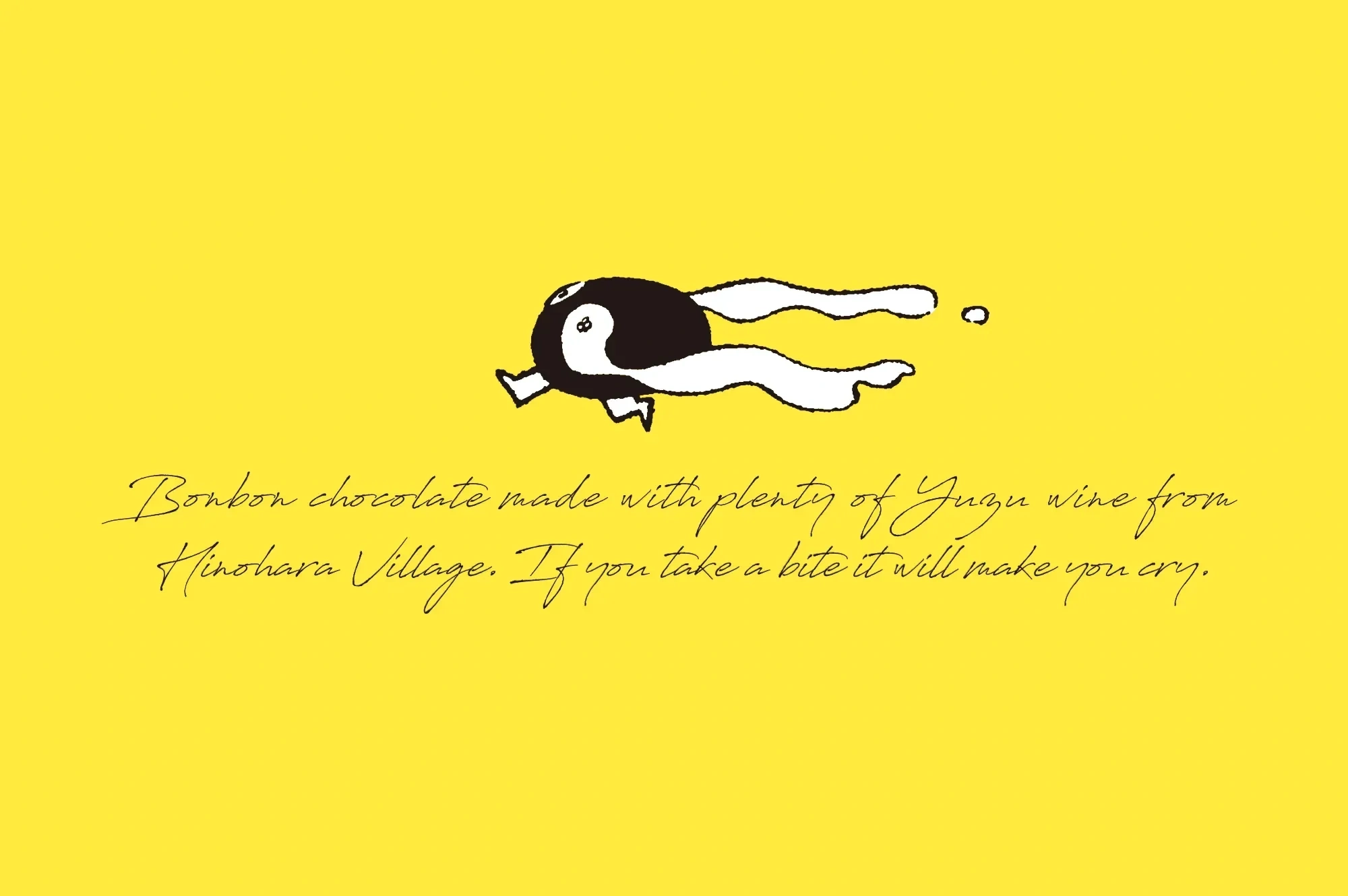

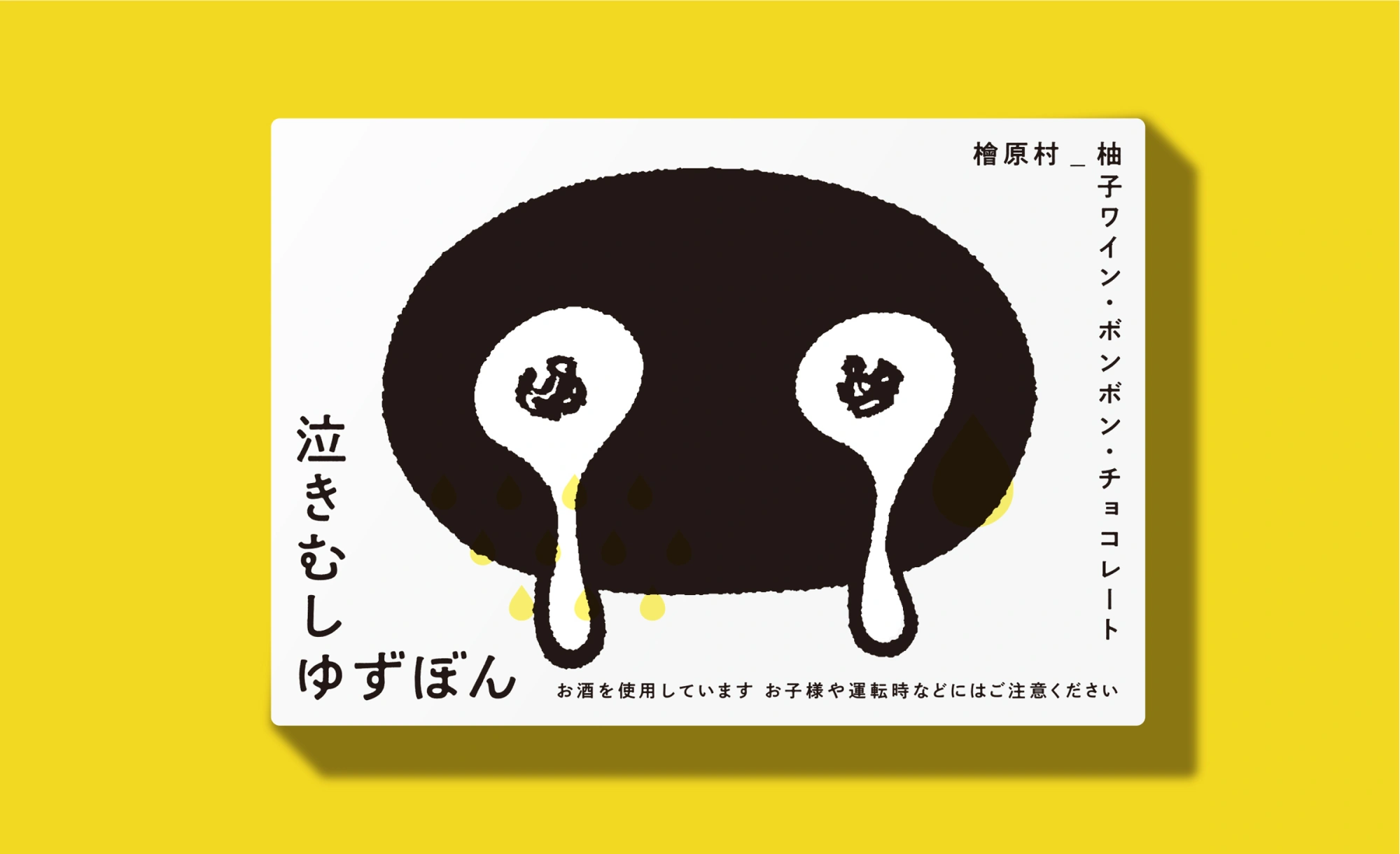

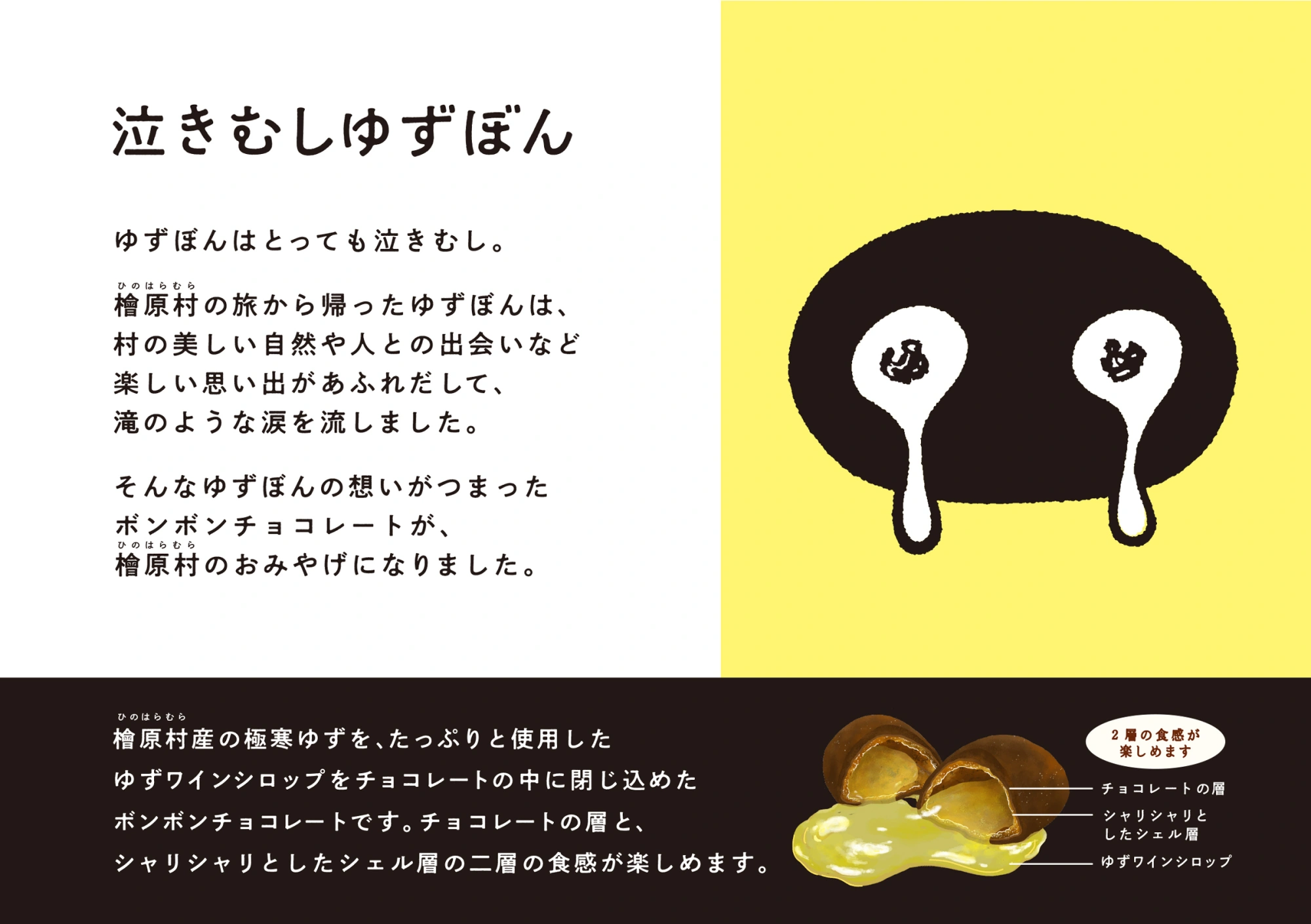

特別なプロセスがあったわけではなく、お送りいただいた試食サンプルをみんなでワイワイ言いながら食べているときにデザイン案のヒントが出てきたんです。

試食サンプルの数がそんなに多くなかったので、ひとくちでパクっと食べるのは勿体なくて(笑)、手で持って前歯で半分を齧ったら、中からとんでもない量のシロップが飛び出てきたんです。もう口から溢れてしまうほどに。半端ない量だったんで、なんだか笑えたんですね。

その時、ふとこの商品の最大の特徴とは、この「半端ない液量」ではないかと。そう感じて、そのイメージをすぐにスケッチしておいたんです。いい加減なマンガみたいな絵を。それまで、檜原村についていろいろと調べていたりして、その特徴を盛り込んだデザイン案がいくつも出ていたのですが、結局、商品の特徴を盛り込んだデザイン案が採用されることになりました。

ご提案されたデザイン案でお薦めのものは他にあったんですか?

大石:

デザインをご提案する際に「どれがお薦めですか?」と良く聞かれるんですが、なるべくお答えしないようにしています。どの案もお薦めだからご提案しているというスタンスでプレゼンしたいですし、

状況によって判断されるものが変わりますので、本当に答えづらいんです。でも今回はどの案が選ばれてもお土産として素敵な姿になったと思いますので、やはりどれもがお薦めでした。

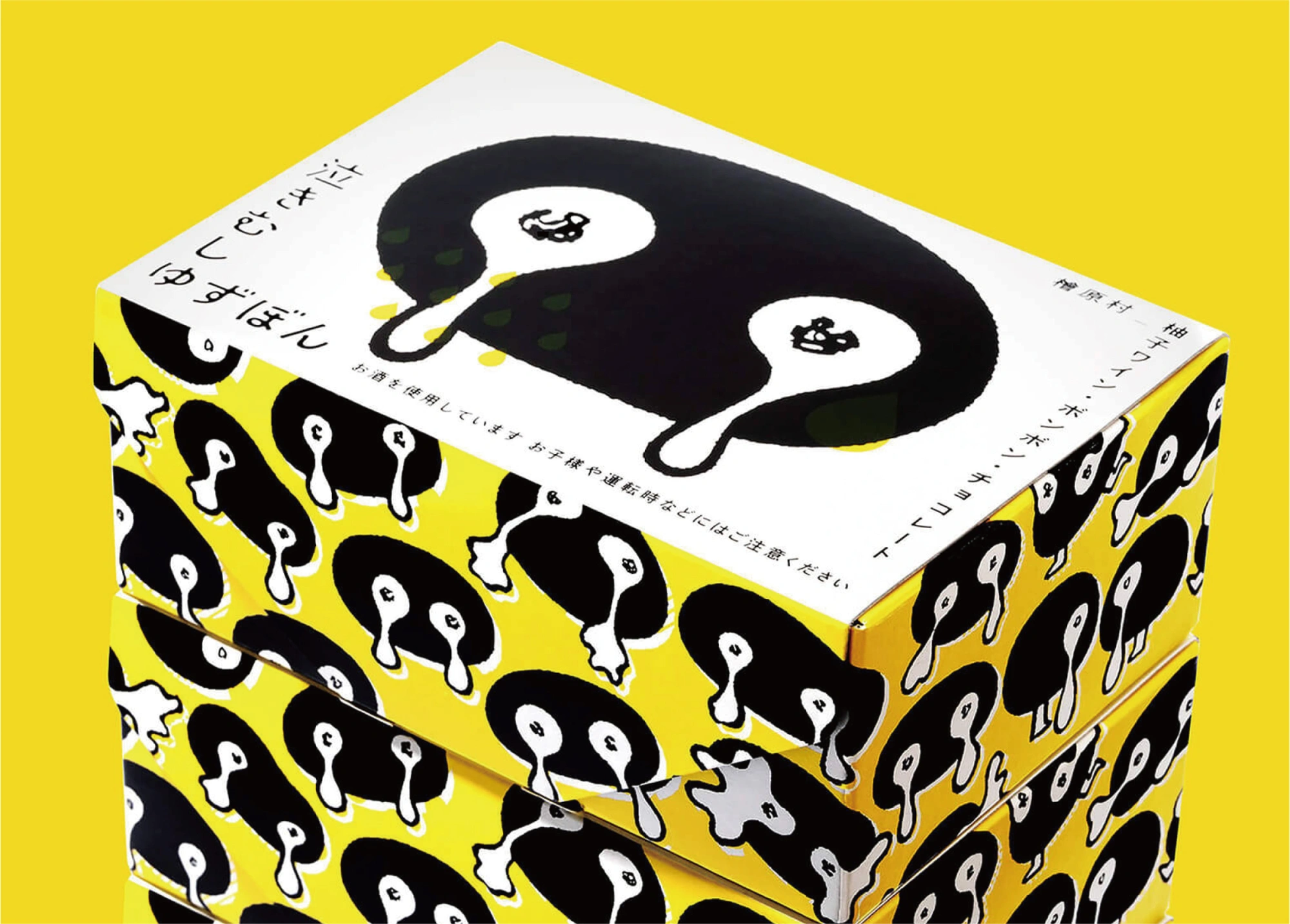

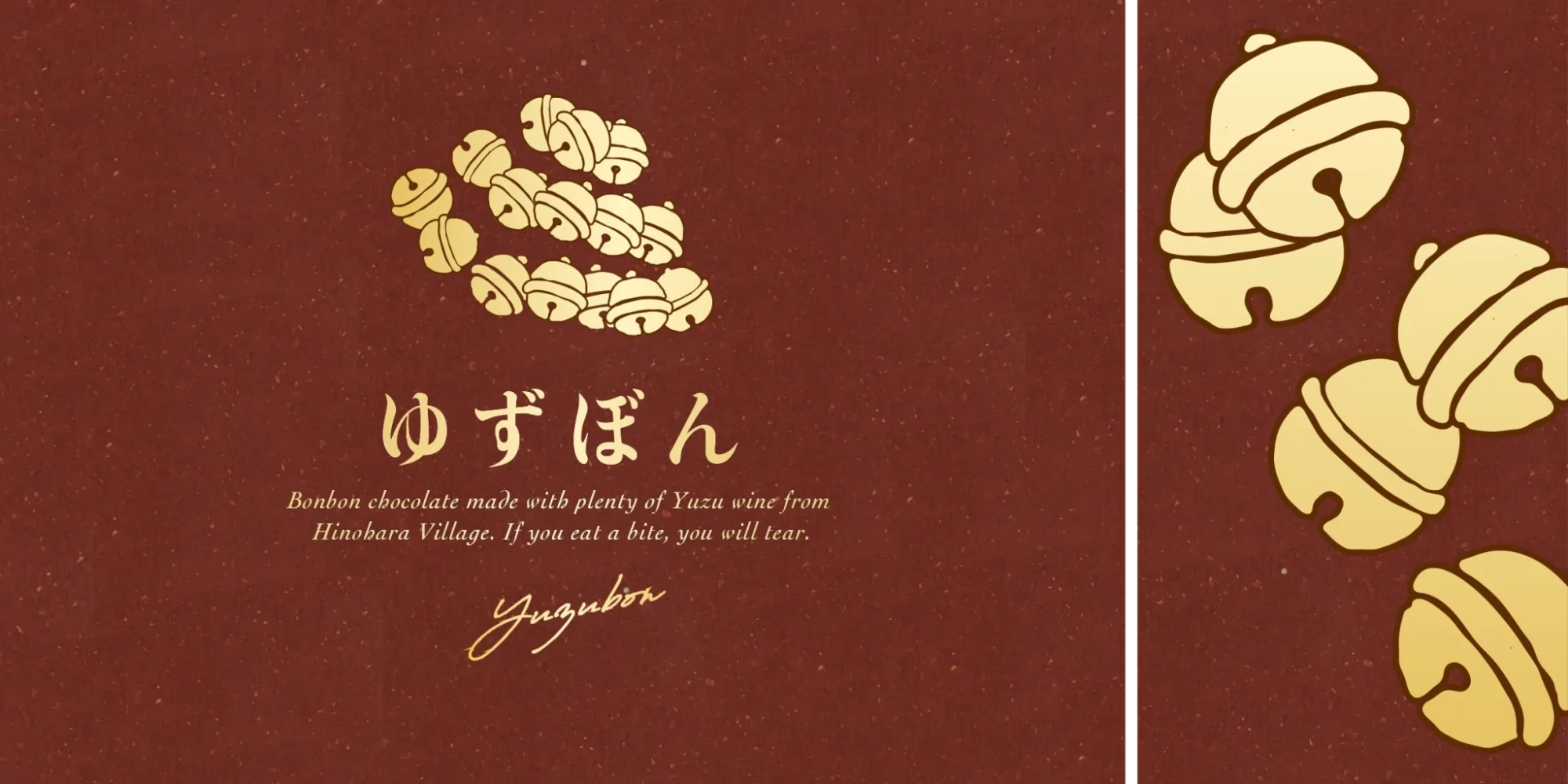

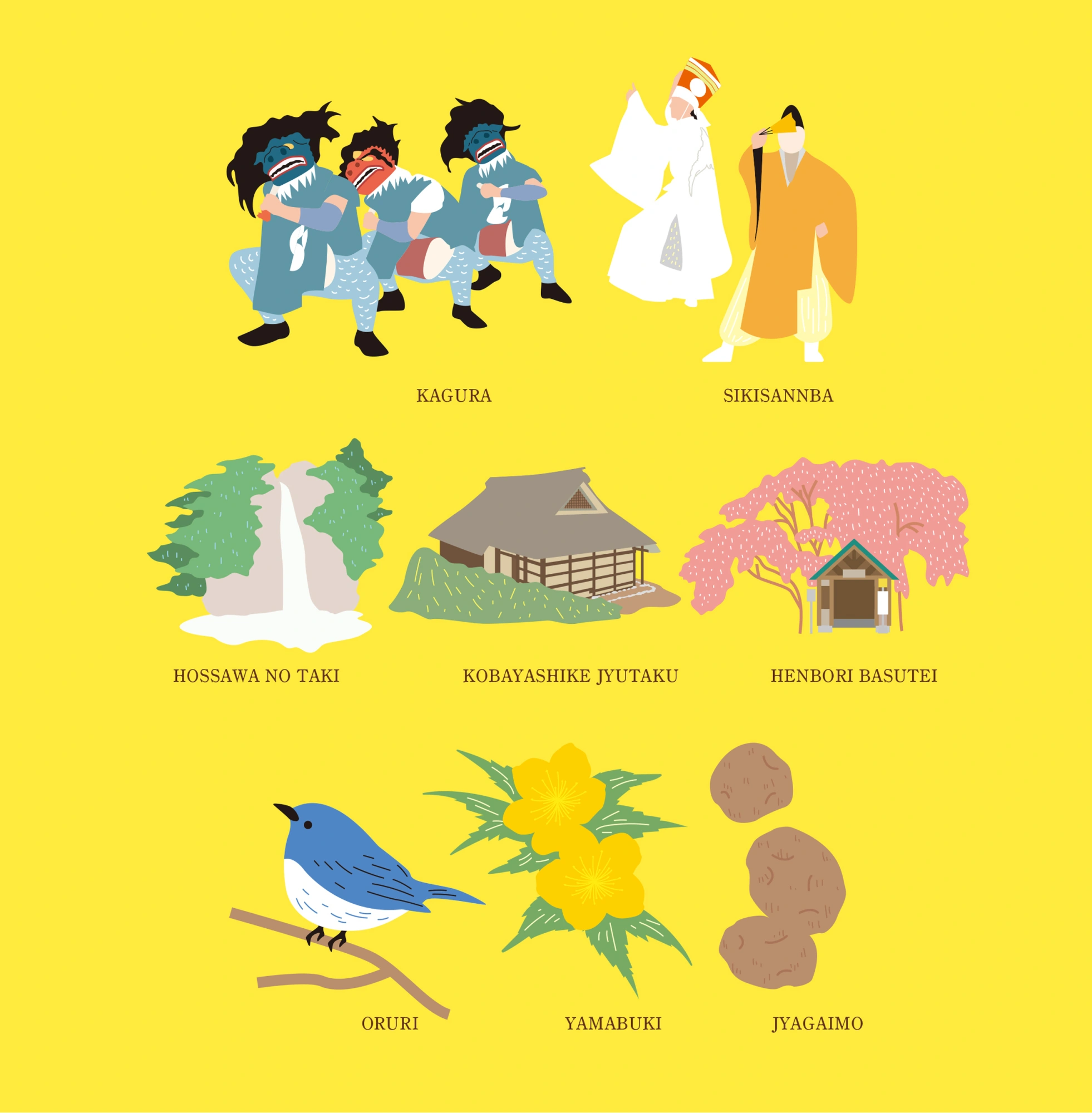

檜原村で古くから受け継がれてきた伝統芸能(神代神楽や式三番)に使われる神楽鈴をモチーフにした案

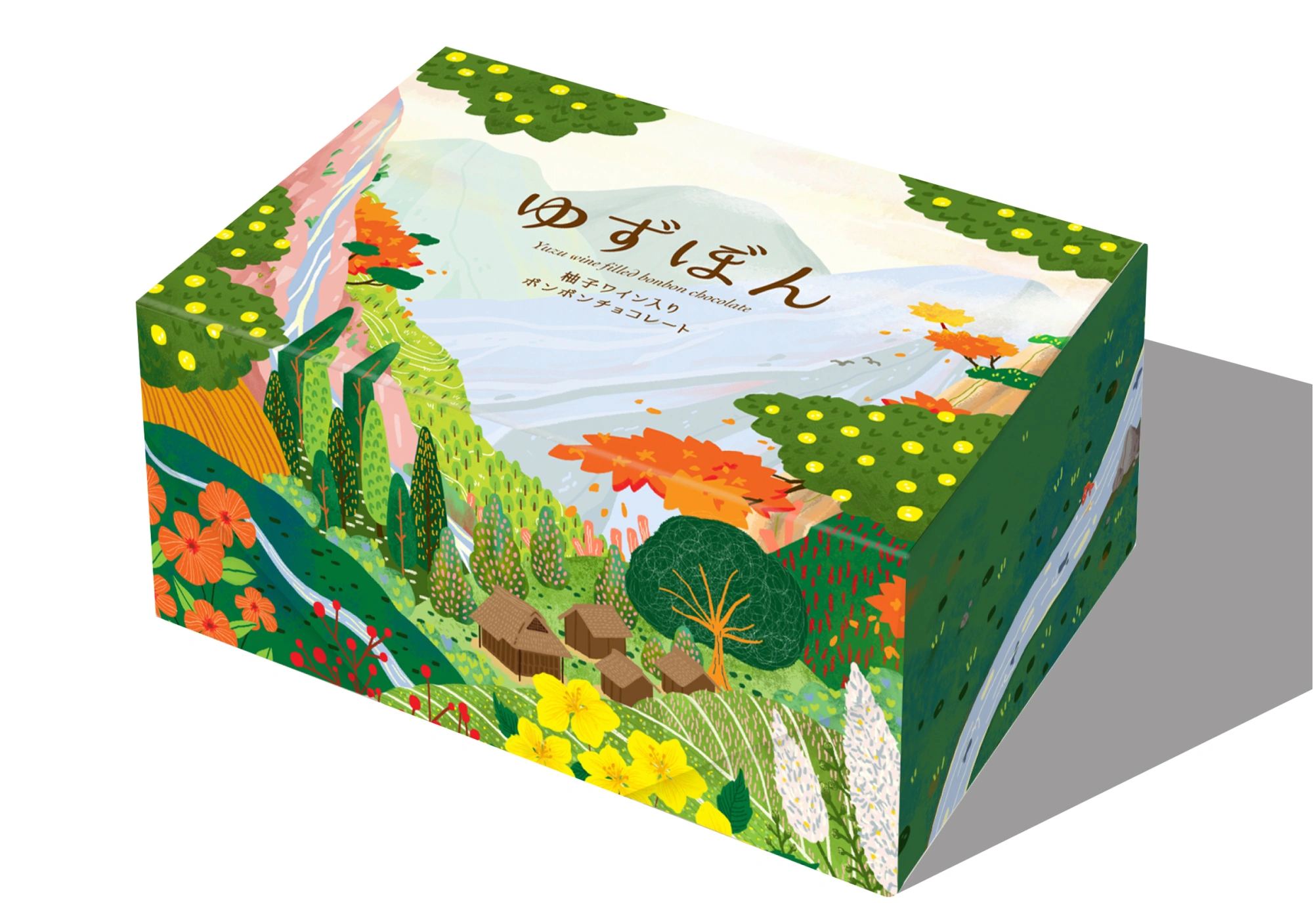

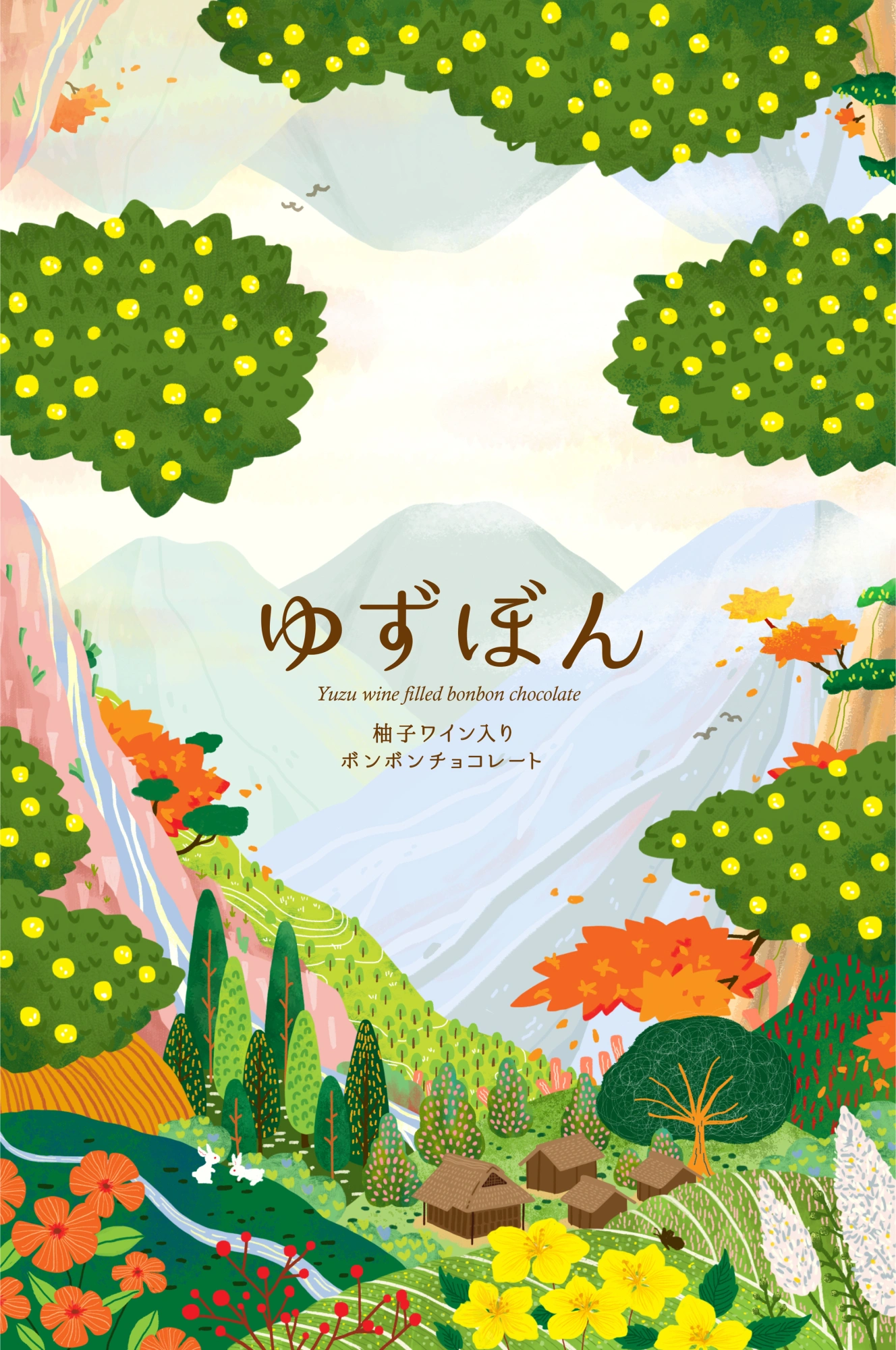

檜原村の豊かな自然を絵本風に描いた案

今度は御三方のお伺いをします。

アイプラスデザインからパッケージデザインの初案をプレゼンテーションされた際の感想をお聞かせください。

藤井:

檜原村の「ゆずワイン」を活用したボンボンチョコレートの噛んだ瞬間にシロップが口の中に流れる姿を「泣く」という姿で表現するというアイディアにびっくりしました。学生目線で見ても、このデザインであれば気になるだろうな、買ってみたいと思うだろうな、と感じた事を覚えています。アイプラスデザイン様が考案してくださった親しみやすいネーミング(泣きむしゆずぼん)やキャラクターのおかげで、当初ターゲットにしていた50代前後の夫婦だけでなく、若者層にも刺さる商品になったように思います。デザインの力はすごいなと身に染みて実感しました。

自然豊かな檜原村に生息する野鳥と、沢山の柚子の木をモチーフにした案

檜原村の様々な名所や名物をイラストで表現した案

デザインを受け取ったあと、「泣きむしゆずぼん」をさまざまなところに展開されていったかと思いますが、どのような気持ちで展開作業に取り組まれましたでしょうか。

菅谷:

自分たちが想像する以上のデザインをいただき、ありがとうございました。アイプラスデザイン様が「ゆずぼん」をキャラクター化してくださったことで、私たちとしても愛着が湧き、「ゆずぼん」をさらに広げたいという気持ちが増しました。これまで檜原村で商品販売を行った経験が無かったため、店舗へ電話やメールなのでアポをとり、直接交渉に伺う事も行いながら、「ゆずぼん」の販路開拓を行いました。販売の仕組みや価格設定、在庫管理など、店舗ごとにルールが異なっていることがありましたので、それぞれに対応できるようマーケティング活動を行いました。またPRのためにホームページの作成を行うことを決め、自分たちで簡単に作成できるサイトを探しながら、メンバーの中で役割分担をして作成しました。

「ゆずぼん」は私たちSEP檜原村2期生だけのものではなく、1期生の先輩から受け継いだものでもあったため、私たち2期生の代で形にしたいという気持ちで取り組みました。

木村:

コストダウンの観点で、3期生の代で初案のパッケージの変更を行い、現在はクラフト地にスタンプを押したパッケージに変更しました。ただ「ゆずぼん」の愛着が私たちとしても、檜原村のみなさまにとっても大きかったことから、初案からパッケージを更新することになりましたが、引き続きパッケージに使用させていただいております。素敵なデザインを作成いただきありがとうございました。

「泣きむしゆずぼん」の商品発表後、当初想定していた計画や目標は達成できたでしょうか。成功、失敗、さまざまな結果が出たかと思いますが、どのような学びがあったでしょうか。

菅谷:

私たちはこれまでにない商品を開発する中で、檜原村の皆様に受け入れてもらえる商品を販売するという目標を立てていました。その目標は達成できたと思います。村の方や協力企業の方など、プロとして働く社会人の方とプロジェクトを進めることで、報連相の大切さを学びました。また檜原村に何度も訪問し、村の方とリアルのコミュニケーションを行うことで、ネット上では見えない発見があることを学びました。このプロジェクトを通して、ビジネスのフレームワークを座学で学ぶだけでなく、実践することの必要性や楽しさを学びました。

藤井:

開発を志した当初の目標は、檜原村で愛されるお土産品を開発することで、檜原村を盛り上げるというものでした。私たちの代では在学の期間もあり、商品開発を行うのみで終わってしまいましたが、後輩たちが引き継ぎを行いながら、商品の改善やマーケティンング活動を行ってくれたおかげで、村の皆様をはじめ、来村された方々にも愛される商品が開発できたのではないかと感じています。いろんな理論を学ぶことも大事ですが、現地でリアルな声を聞きながら、泥臭く地道な作業を繰り返してPDCAサイクルを回していくことが重要なことだと学びました。